改札口のそばに立つ駅員が、何か期待のこもった目でこちらを見ている。

年度初めの慌ただしい時期にも関わらず、仙台駅の構内には人の姿がほとんどなかった。キーレスロッカーから手に入れたSuicaを握りながらふと、一抹の不安がよぎる。

このカードは、使用しても大丈夫なのだろうか。

カードをあのロッカーに隠したのは、おそらくダークウェブの怪しい掲示板に投稿していた「不謹慎おじさん」か、その仲間だった。そんな不審極まりない相手から受け取ったカードを、天下のJR東日本で使っても問題ないんだろうか。

タッチした瞬間に爆発炎上する改札機を思い浮かべ、小さく頭を振る。

さすがに、カード一枚でそこまでのことは起きないだろう。黒川はそう自分を納得させると、誰も並んでいない券売機へと足を進めた。

チャージ残高 420円

ロッカーに入っていた「不謹慎おじさん印」のICカードをおそるおそる券売機に入れてみると、液晶画面にはあっけなくカードのチャージ残高が表示された。

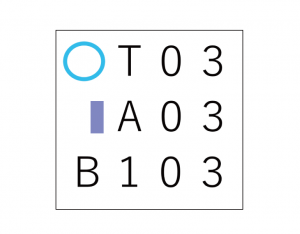

その金額の小ささに拍子抜けした後、カードに貼られていた付箋を再び見返す。

相変わらず、「不謹慎おじさん」の説明はあまりに情報不足だったが、どうやらこの付箋とSuicaを手掛かりに新しい目的地へ向かうことが、「次のステージ」のクエストらしい。

一度ICカードを取り出し、迷路のような路線図を見上げる。

手に入れたSuicaにチャージされていたのは、420円。

これまでのことを考えると、この金額も何かのヒントと考えた方がよさそうだった。

路線図を見ながら、黒川は「仙台駅から420円で向かえる駅」をメモしはじめる。

松島、松島海岸、高城町、槻木、逢隈、亘理、陸前白沢、熊ヶ根

420円で向かえる場所は想像していたよりもずっと多い上に、範囲も広大だった。

メモした総勢八つの駅名を眺めながら、その場でじっと考え込む。なんとなく松島海岸に行きたい気がしたが、それは今の自分の気分でしかなかった。

「第一ステージ」から判断する限り、このゲームでは、暗号は明確に一つの場所を指している。向かう駅名は、おそらく一つに絞れるはずだ。

もうひとつの手がかりである、大きめの付箋を手に取って眺めてみる。

「T03」と書かれた文字は、水色の円で囲まれている。水色は、路線図で仙石線を表している色だった。

「やっぱり、松島海岸駅……」

すぐに松島へ行きたがる内心を抑え、冷静になれと言い聞かせる。「松島海岸駅」が答えの場合、水色の円については説明できたが、「T03」が何を意味するかが説明できなかった。

「何かお困りですか?」

ふいに話しかけられ、びくりと顔をあげる。気づくと目の前には、グレーの制服に身を包んだ駅員が微笑みを浮かべて立っていた。路線図の前に立ち尽くしている黒川を見かねて近づいてきたらしい。

「あ、いや、その」

曖昧な言葉を漏らしながら、必死に頭を働かせる。この駅員さんにメモを見せれば、「T03」が何を指すかが分かるかもしれない。でも「不謹慎おじさん」は「誰にも頼らず、自分の力で解くこと」と忠告していた気もする。そもそも人と話すこと自体久しぶりで、自然な会話の仕方がうまく思い出せない。

「実は……いえ、大丈夫です、また来ます」

悩んだあげく、曖昧な言葉を発して駅出口へと急旋回する。背中に視線を感じながら、黒川はその場から逃げるように立ち去った。

息を整えながら、ペデストリアンデッキをゆっくり歩く。思わぬ強敵とエンカウントしたことで、黒川の心拍はしばらく上がったままだった。

やっと落ち着いてきたところで、視界に黒いエレベーターが目に入る。その扉の上部にある記号を見た途端、黒川の心拍は再び上がった。

「……これ」

水色の円で囲まれた「T07」の文字。その右隣には、緑色の円で囲まれた「N10」の文字が、左隣には「地下鉄 Subway」の案内書きがあった。

「東西線の、Tか」

黒川はそうひとりごちるとボタンに触れ、エレベーターで地下へと向かった。

『こちらは、多機能トイレです』

『改札口へは、こちらの下りエスカレーターをご利用ください』

誰もいない駅で、自動音声が健気に案内を続けている。

「T03」は東西線の「川内駅」を示す番号だった。料金は210円。キーレスロッカーで手に入れたSuicaの残高で、ちょうど往復できる金額だった。帰りの電車賃のことまで考えてくれているところを見ると、「不謹慎おじさん」は想像よりはるかに良心的な人物なのかもしれない。

自分だけのために動くエスカレーターに乗りながら、周囲を見渡す。二か月ぶりに訪れた川内駅には、黒川以外の人の姿がどこにもなかった。

地下鉄東西線の川内駅は、黒川の通う東北大学の川内キャンパス内に駅舎があり、この駅の利用者はその大半が大学関係者だった。大学がキャンパスへの立ち入りを事実上禁止している今、乗客がいないのはある意味当然なのかもしれない。

駅を出て、大学構内をひとり歩く。

マルチメディア棟脇の空き地には、錆びた自転車が行き倒れたように横たわっていた。

サークル棟はすべての扉が固く閉ざされ、オープンキャンパスの日にサークル棟脇でひたすらベンチプレスをしていた屈強な先輩も、今は姿を消している。

人の声がない四月のキャンパスを歩きながら、黒川の脳裏には「世界の終わり」という言葉が自然と浮かんでいた。

諸先輩方の「新歓渡り歩けば食費かかんないよ」というアドバイスが、今はあまりに虚しく響く。今の自分を勧誘してくれるのは、サークルに所属する素敵な先輩方ではなく、ダークウェブに生息する怪しい「おじさん」だけだった。

そこまで考えたところで、通路脇にキャンパス施設の案内板が立っているのが見えてくる。トップに「B 01 川内厚生会館」の文字があるのを見つけ、黒川は慌てて「おじさん」が寄越した付箋をポケットから取り出す。

「『A 03 講義棟B棟』……これだ」

付箋にある色と案内板の「A」を示す色は、薄紫で合致していた。黒川は案内板の矢印に従い、入学以来まだ一度も訪れたことのない「講義棟」へと急いだ。

学生

立入禁止

DO NOT ENTER

銀色で大きく「B」と書かれたB棟入口には、ごくシンプルな貼り紙が貼られていた。困惑しつつ貼り紙に近づいていくと、ふいに自動ドアが開く。

「……開いて、いいの」

理由は分からなかったが、なぜか講義棟の扉は封鎖されてはいないようだった。リモートで受けた本吉教授の講義を思い出しながら、もしかすると、教授たちだけは講義棟の利用が許されているのかもしれないと思う。黒川はおそるおそる周囲を見渡した後、薄暗いB棟へと侵入した。

ポケットから付箋を取り出し、暗号を見直す。

二行目の暗号が解けた時点で、三行目の意味には見当がついていた。問題は、場所が分かっていたとして、やすやすと入れてもらえそうにはないことだ。

B棟入口から右に曲がると案の定、「B102」教室と「B103」教室の間には、太い鎖でつながれた黄色いポールが置かれているのが目に入った。

逡巡した後、鎖の上をこっそり跨ぐ。

学生なんだから、教室へ自由に出入りする権利くらいあるはずだ。

廃墟同然のキャンパスの様子を見る限り、自分がどうあがいたところで教室に「密」な環境が出来上がるとも思えない。黒川はそう自分を納得させると「B103」の扉をそっと開けた。

無人の教室に春の木漏れ日が注いでいる。

B103教室は綺麗に掃除が行き届いていて、入居者のいないモデルルームを連想させた。

この教室が、また利用されることはあるのだろうか。一抹の不安を抱えながら周囲を見渡す。何かメッセージが残されていることを期待して黒板を確かめてみたものの、その板面は清々しいくらい無垢だった。

諦めかけたところで、視界の片隅に違和感を抱く。

静かに教壇を横切り、右端に移動したところで、教卓に水色の付箋が貼ってあるのを見つけた。その隣には、また細い付箋が寄り添うように貼られている。

『さぁ(´・ω・`) 最終ステージへGO』

残されたメッセージはこれまでになく難解だったが、黒川は、自分の胸の内にリモートの講義では味わえない達成感がふつふつと湧いてきているのを感じていた。

誰もいないキャンパスを見渡し、小さく笑みを浮かべる。

今はこの「終わった世界」を楽しもう。 黒川は、付箋を教卓から剥がしポケットに入れた。

筆者紹介

根本聡一郎

福島県いわき市出身。仙台市在住。1990年10月20日生まれ。NPO法人メディアージ理事。東北大学文学部卒業後、NPO活動と並行して作家活動を開始。東北を舞台にした物語を中心に執筆活動を行っている。

著書に『プロパガンダゲーム』『ウィザードグラス』(双葉文庫)「宇宙船の落ちた町」(角川春樹事務所)などがある。

★公式WEBサイト pointnemo.jp