閑散としたキャンパスに、がたん、と低い音が響く。

オープンキャンパス以来、約半年ぶりに訪れた川内キャンパスは別世界のように様変わりしていて、今の黒川に話しかけてくれるのは自動販売機くらいだった。

春の陽気で温まった学食前のベンチに座り、購入したセブンティーンアイスをかじる。

外出当初は不気味さが勝ったこの「自粛」環境も、慣れてくるとそこまで悪くない気がした。

あくせくと動く人の姿が消え、世界が穏やかに回っているような感覚がある。

それでも、学食の扉に貼られている「アルバイト募集」のチラシに大きなバツが上から書き足され、「しばらく募集を自粛します」と手書きで記されている様子などを見ると、この「自粛」が原因でアルバイト先が無くなり、困っている学生も少なくないように思えた。

サークル、バイト、旅行、恋愛。

考えてみると今の黒川は、周囲の先輩から「大学生活中に経験した方がいい」と言われたほとんど全てのことを、見事なまでに封じられていた。

「……完封って感じだよな」

自虐的にそうつぶやいた後、勝手に作った「セーブ休憩」の時間を終え、立入禁止のB棟から手に入れてきた青い付箋を取り出す。

ダークウェブで出会った怪しい人物「不謹慎おじさん」から仕掛けられたゲームは、ついに最終ステージへと辿り着いていた。

だが、「不謹慎おじさん」からの「最終ステージへGO(´・ω・`)」というメッセージ以外に黒川が受け取ったヒントは青い付箋とたった一行の文字列だけで、このままでは、どこか一つの「目的地」へと向かうにはあまりに情報不足だった。

何か、見落としていることがあるかもしれない。

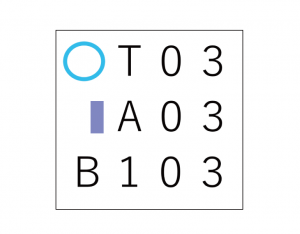

黒川は改めて、これまで自分が手に入れた全ての「情報」をベンチの上に並べてみる。

これまでに手に入れた三つの情報に、何かつながりがないかを探してみる。

かろうじて共通点と言えそうなのは、すべての情報に数字が含まれていること、水色が使われていることくらいだった。

「数字、水色……」

ぶつぶつとつぶやきながらポケットに両手を入れると、自分がまだ使っていない手掛かりがもう一つだけあることに気づく。

第一ステージで手に入れた、ICカードのSuica。

地下鉄東西線で仙台駅から川内まで移動してきたことで、残高は残り210円しかない。この金額で向かえる駅は、ごく限られていた。

「……戻れ、ってことかな」

王道と言われるようなRPGゲームでは、最終ステージへ向かう入口が第一ステージのすぐそばにあることがよくあった。このゲームにも、そんな演出が仕掛けられているのかもしれない。

黒川は息を吐くと、ベンチから全てのヒントを拾い集め、再び地下鉄へと向かった。

地下鉄のエスカレーターを登り切ると、大量のキーレスロッカーが黒川を出迎えた。

相変わらず仙台駅の人通りは少なく、「使用中」のランプが点灯したロッカーはほとんどない。

『代替現実ゲームとは

日常世界の一部をゲームの世界へ取り込んで

現実と仮想を交差させる遊びのことだ』

「不謹慎おじさん」が暗号化メッセージアプリで送ってきたメッセージが脳裏に浮かぶ。

目の前に立ち並ぶキーレスロッカーは、このゲームで現実と仮想がはじめに交差した場所だった。

はじまりの場所を調べることで、何か最終ステージのヒントが手に入るかもしれない。

黒川は自分のメモした第一の暗号のメモを見返すと、あるロッカーへと歩を進めた。

「西口、8の右……ここだ」

第一の暗号が示していた、キーレスロッカーの前に立つ。

元々Suicaが隠されていた「1831」のロッカーは、今は誰にも使用されていないようだった。

念のため扉を開き、中を覗き込む。右手を奥まで入れて確かめてみたものの、やはりこのロッカーはもぬけの殻のようだった。

諦めきれない気持ちで、ロッカーの中心にある液晶画面をタッチしてみる。

「使用中」を示す灰色のロッカー番号は一つもなく、すべてのロッカーの番号は、使用可能を示す水色に点灯していた。

「水色……」

液晶画面から目を切り、ポケットから急いで付箋を取り出す。「―703」と書かれたた付箋の色は、目の前のロッカーボタンと合致しているように見えた。

「……そういうことか」

黒川はそうつぶやくと、番号の小さいロッカーがある駅の北側へと走り出した。

電話ボックスを横切り、自動販売機が立ち並ぶ一角にまで来たところで、並ぶロッカーを確認する。

「1130、1131、1132……」

上から順にロッカーの数字を読み上げていき、ある位置に辿り着いたところで口を閉じる。最下層のロッカー「1129」には、「使用中」を示す赤いランプが点灯していた。その灯りを見て黒川は、自分の見立てが間違っていなかったことを確信する。

「最終ステージ」の目的地を示す「―703」の付箋の色は、はじめに「不謹慎おじさん」が送ってきた暗号の「ロッカー番号」部分と同じ水色に揃えられていた。

付箋に数字が書かれた位置を確認すると、上部と下部に少しずつ隙間があり、「ひっ算」ができるようなスペースがある。そこではじめの暗号にあった「1832」から「703」を引き算して現れたのが、「1129」の番号だった。

キーレスロッカーの液晶画面で「取り出し」をタッチし、ロッカー番号「1129」に触れる。

液晶には「Suica」と「暗証番号」、二つの解除方法が表示された。

おそらく、最終ステージの目的地はこのロッカーで間違いない。

問題は、このロッカーを解錠する方法が分からないことだった。

改めて、水色の付箋を入念に確認してみる。

何か、他に手がかりはないだろうか。

付箋をくまなく探していくと、裏に煤か毛玉かと思うような細かい文字で、何か言葉が記されているのが分かった。

君はすでに鍵を手にしている

「1129」ロッカーの前にしゃがみこみ、やっとの思いでメッセージを解読する。何度もその文字列を読み返し、またポケットに両手を突っ込む。一瞬の間をおいて、黒川はすべてを理解した。

「不謹慎おじさん印」のSuicaを取り出すと、液晶を操作するために立ち上がる。

仙台駅と川内駅の往復で残高はぴったり0円となり、もう使い道はないと思っていた。だがこのカードにはまだ、操作の「記録」が残っている。

ロッカーの読み取り部分にそっとカードをかざすと、軽快なタッチ音と同時に、足元で「バタンッ」と乱暴な音が聞こえる。液晶画面のすぐ下に設けられた「1129」のロッカーは、第一ステージで手に入れたICカードを鍵にして、確かに解錠していた。

扉の端にある赤いランプが、こちらを催促するように点滅している。

自分が荷物を入れた覚えのないロッカーを解錠する感覚はとにかく奇妙で、何度やっても慣れそうになかった。黒川は周囲に誰もいないことを確認すると、扉を手前に引く。

警戒しつつロッカーを覗きこむと、中には、無造作に薄い茶封筒が置かれていた。

すぐに直接手を触れるのは気がひけて、持っていたSuicaでつんと封筒をつついてみる。

反応は、何もない。

黒川は再び周囲を見回した後、両手で封筒を掴み、中身を一気に取り出した。

「……え?」

封筒の口から、澄ました顔の福沢諭吉が現れたのを見て、黒川は思わず声を漏らしていた。それも、現れた諭吉は一人ではない。

その場でただただ戸惑っていると、突然、混乱に拍車をかけるように電話が鳴った。

とっさに自分のスマートフォンを確認するが、着信している様子はない。

ジリジリというけたたましい音におびえながら周囲を見渡すと、自分の傍にもう一つだけ、電話があることに気づく。

鳴っていたのは、駅の公衆電話だった。

初めて経験する状況に恐怖を覚えながら、直感的に、この着信は「ゲーム」と無関係ではないと思う。黒川は生唾を飲み込むと、封筒をポケットにしまい込み、扉を開けて電話ボックスへと足を踏み入れた。

「……もしもし」

公衆電話を取る時に適切な挨拶がまったく分からず、とりあえず一番スタンダードな挨拶を試してみる。受話器からは、すぐに反応があった。

『やあ。ゲームクリアおめでとう。ファイトマネーも、無事受け取れたようだね』

ボイスチェンジャーを介した甲高い声が、快活に挨拶してくる。

「不謹慎おじさん、ですか」

『あぁ、またなんだ。すまない』

尋ねながら、黒川は身代金誘拐犯を見つけ出すように周囲を必死に探していた。会話の内容を聞く限り、「不謹慎おじさん」にはこちらの様子が分かっている。だが黒川からは、相手の様子が居場所が全く分からなかった。

「……これは、不謹慎おじさんのお金ですか?」

受話器を肩で支えながら、封筒の中身を両手で確かめる。封筒には、現金十万円が無造作に封入されていた。

『ビットコインと現金、どちらにしようか悩んだんだけどね。どちらも使用履歴が残らず、匿名性が高い通貨だ。君の使いやすさを考えて、今回は現金にしてみたよ』

「おじさんは……どうして、こんなことをやってるんですか」

『どうして、か。……仙台エリアでハイスコアを達成した君には、少し教えてあげよう。私には、他に6人の同じ名前を名乗る仲間がいる。目的はただ一つ。「不謹慎おじさん」は、真の自由のために闘う戦士の名前なんだ』

「不謹慎おじさんが、戦士……?」

『ああ。おじさんは、謹慎しなきゃいけない空気と、常に戦っているんだ。TorもWickrも暗号もビットコインも、その空気と戦うための心強い武器なんだよ』

ヘリウムガスを吸ったような声のまま、「不謹慎おじさん」は愉快そうに言う。その意図を掴みかねていると、「不謹慎おじさん」はさらに続けた。

『いい機会だから、教えてあげよう。お金を渡すというのは、元々極めて政治的な行為だ。たとえば君がスーパーで、安くて味がそこそこの野菜と、高いけどその分美味しい野菜、どちらを買うか悩んだ末に、安い野菜を買ったとする。このとき君は、「安い」という価値観を支持して、疑似的な投票をしたことになるんだ。分かるかな?』

「いえ、よく……」

『いいんだ。いずれ分かるようになるからね。おじさんは、徹底的な「自由」と、困難な課題を解き明かす「知性」を支持している。おじさんは、この空気に逆らって外出し、難解な暗号を解くような存在と思想を支持するために、自分の十万円を使った。つまり、そういうことなんだ』

「自由と、知性」

『そうだ。はじめに言ったろう? 君が思っているよりずっと、この世界は遊び甲斐がある。行けないように思える場所にも、君の気持ちひとつで行ける。だから、恐れなくていい。君の人生というゲームは、まだ始まったばかりだからね』

「不謹慎おじさん……」

『またどこかで会おう。君が思うよりずっと、異世界というのは身近にあるんだよ』

意味深な言葉を残し、「不謹慎おじさん」は唐突に通話を終わらせていた。通話口をじっと見つめ、緑の受話器を銀色のフックに戻す。現実と架空の世界の狭間に取り残されてしまったような気持ちでしばらくその場に立ち尽くした後、黒川は電話ボックスを開け、おぼつかない足取りで現実世界へと戻っていった。

『……というわけで、今日はネット社……響を与えた……についてお話しました。来週は、ダークウェブ最大の闇市『シルクロード』と、主催者『恐ろしい海賊ロバーツ』の…………についてお話しましょう。あーと、引き続き、オンライン授業………ラブルがあった場合は、TAの柴田さんに相談するように。それではみなさん、また来週』

本吉教授がお決まりの挨拶を終え、ビデオ通話を即座に切る。

「不謹慎おじさん」との通話から一週間後。黒川は、日常生活に戻ってからもゲームのことが忘れられず、どこか物足りなさを感じていた。

小さく溜息をついた後、TAである大学院生の柴田さんへ送るメールを作成しはじめる。なぜか今日の講義中は、本吉教授の声に何度も雑音が入り、聴き取りづらくなることがあった。その旨を書いてメールを送ると、TAの柴田さんからは即座に反応があった。

『不具合について承知しました。原因を確認次第、あとで折り返しご連絡いたしますね』

迅速な反応に安心しつつ、スマートフォンで短く御礼のメッセージを返信する。

次の講義までの空きコマの間、何をしようか決めあぐねていると「shibadog11」というユーザーからの連絡通知がスマートフォンにあった。

『TAの柴田です。配信の不具合を修正致しました。

また何かありましたら、メールでもメッセージでもかまいませんので、お気軽にご連絡ください』

「Wickr」メッセージを読みながら、ひとまずほっとする。

どうやら、音の不具合は教授側の問題だったらしい。黒川側の問題であれば、「不謹慎おじさん」からもらった10万円で機器を買い替えなくてはいけないと思っていたところだった。

そこまで考えたところで、ふと、何かがおかしいことに気づく。

その違和感の正体に思い当たった瞬間、黒川は自然と立ち上がっていた。

『柴田さん ご対応いただき、ありがとうございます。それと、もう一つだけ教えてください』

黒川はフリック入力でそこまで打ちこんだところで、長く息をつく。

それから、思い切って次の一文を付け加え、柴田に向かって送信した。

『どうして、柴田さんが僕のウィッカーIDを知ってるんですか』

黒川が送ったメッセージには、やはり、LINE中毒の女子高生のような早さで返信があった。

『言ったでしょう? 君が思うよりずっと、異世界は身近にあるって』

自分の予想と願望を叶えるその文章に、黒川は思わず笑みを浮かべる。

興奮で震える手の中のスマートフォンには、続けてもう一通、メッセージがあった。

『じゃあ(´・ω・`)

次のゲームをはじめようか』

裏ステージの住人

GAME CLEAR

To be continued…?

<第一話から読む>

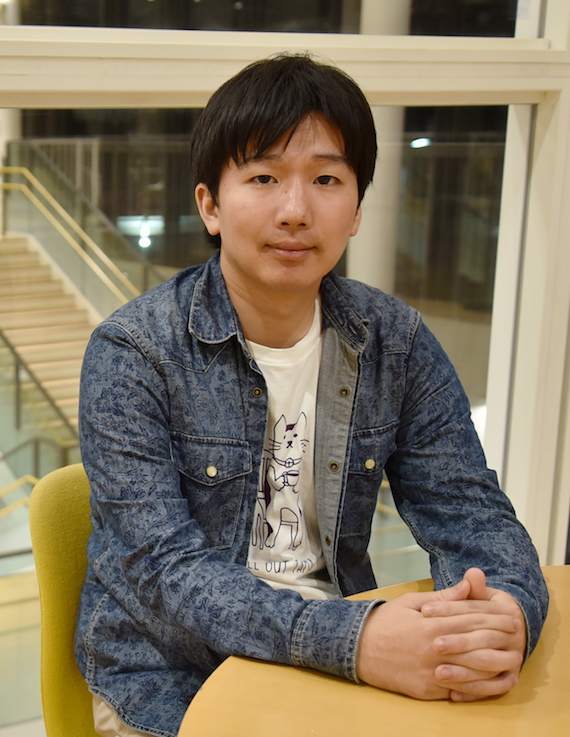

筆者紹介

根本聡一郎

福島県いわき市出身。仙台市在住。1990年10月20日生まれ。NPO法人メディアージ理事。東北大学文学部卒業後、NPO活動と並行して作家活動を開始。東北を舞台にした物語を中心に執筆活動を行っている。

著書に『プロパガンダゲーム』『ウィザードグラス』(双葉文庫)「宇宙船の落ちた町」(角川春樹事務所)などがある。

★公式WEBサイト pointnemo.jp