チャレンジクリエイター名鑑No.2でご紹介した、フリーライター・佐々木かいさん。

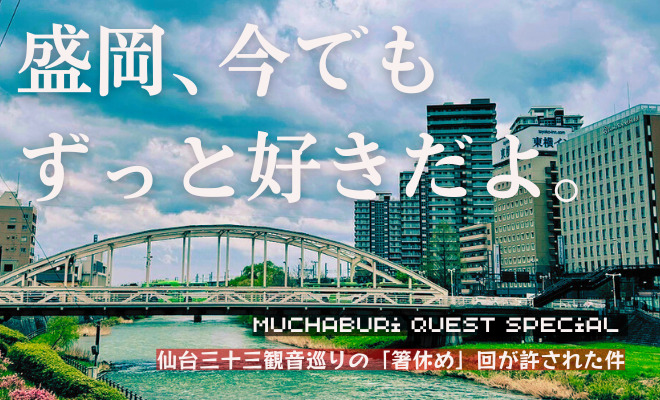

真面目でお硬いイメージを払拭し、苦手としている主観的な発信に挑戦していきたい……!というかいさんのやっぱりどこか真面目な思いを受けまして、ウラロジ仙台では、かいさんへの無茶ぶり企画「無茶ぶりクエスト」の連載をスタートすることになりました。

ここ最近のかいさんには、「仙台三十三観音を巡ってくる」という規模大きめの無茶ぶりに挑戦してもらっていました。

巡る場所の数が多いため、かける日数や期間に制限は設けず本人が生活をこなすのに無理のない範囲で進めてもらってきましたが……折しも(取材時の)季節は夏。昨年に続いて酷暑の日が続き、こうなってしまっては野外を長時間移動する仙台三十三観音逆打ち巡礼の旅に赴くのが物理的に難しいので、一旦箸休め回を挟むこととなりました。

箸休めなので、今回のかいさんには本当にただただ好きなことをしてきていいよ、好きなものの話をしていいよとお伝えしてあります。突然与えられた自由に最初は混乱していた様子のかいさんでしたが、一体どんなお話をしてくれるのでしょうか。

いざ偏愛する岩手県盛岡市へ

こんにちは。仙台三十三観音巡りの「箸休め」を許可された佐々木かいです。

あくまでも箸休めであって免除されたわけではないことを肝に銘じつつ、今回のクエストを楽しんでいきたいと思います。

今回のクエストは「何でも良いから好きなものについて熱弁しといてください」という趣旨だと思うのですが、真っ先に思いついたのは、芸能人でもお菓子でもなく、「岩手県盛岡市」でした。あらかじめお断りしておきますが、相当重たい愛を語りますので、ご覚悟を。

中心部を流れる北上川と残雪の岩手山(2016年撮影)

盛岡市のプロフィール

南部藩の城下町にルーツを持つ岩手県の県庁所在地で、仙台から東北新幹線に乗れば約40分でワープできる。市民の主食は盛岡冷麺、おかずはじゃじゃ麺、おやつは南部せんべいで、お豆腐も大好物。市の鳥はセキレイ(かわいい)。オフィス街では巨石から桜が生え、秋になると頭上からトチの実が降ってくる。「北東北の首都」みたいな顔をしているが、人口だけで言えば実は秋田市のほうが多い。3年前、かの有名なニューヨーク・タイムズ紙に「2023年に行くべき52か所」として掲載され、とうとう世界にバレてしまった。

盛岡との馴れ初め(抜粋)

私が初めて盛岡を訪れたのは、鉄道大好き少年だった11歳の頃。当時の盛岡は東北新幹線の終着駅で、八戸・青森方面への「特急はつかり」をはじめ、釜石への「急行陸中」、宮古への「快速リアス」など、仙台ではお目にかかれない列車を見に出かけました。

当日は雨模様だったこともあり、街をさほど歩かなかったようです。そのため、駅の外側についての印象はほとんど残っていませんが、わざわざ親にせがんで出かけたくらいなので、憧れの地だったことは間違いないでしょう。

部屋の奥から出てきた当時撮影した写真の1枚。あえての普通列車。

次に訪れたのは中学2年生の校外学習です。盛岡に行くのは「宮城県の中学生あるある」かもしれません。この時は、班別行動で盛岡の街をしっかり堪能することができました。

「白沢せんべい店」で南部せんべいの手焼きを体験し、デパート「中三」にあったマクドナルドで友達が「スマイルください!」と言って逃げてくるという、いにしえの中学生がいかにもやりそうなイタズラをやり遂げ(※)、冷麺もじゃじゃ麺も食べずにあえて「たかみ屋」の醤油ラーメンを食べるなど、いろいろな楽しい思い出があります。

※当時のメニューには「スマイル=0円」という表記があったのです。

その後も何回か訪れるたび、盛岡の街並みや空気感に惚れ込んで行く私。ついには新卒で盛岡に本社を置く新聞社に入社し、ローカルに根ざした新聞記者として、まんまと深みにハマることとなりました。レトロな佇まいの盛岡市役所の一角を根城に、市内や近隣の滝沢市、雫石町などをぐるぐる回る日々はとても楽しく、充実したものでした。

悲喜こもごも、とても濃厚な時間を過ごしましたが、ポンコツの極みである私に社会の公器たるジャーナリストが務まるはずもありません。体調を崩したのも重なり、立つ鳥さんざん跡を濁して約3年で退職、帰郷することとなりました。

中津川沿いを歩いて通勤していました(2016年撮影)

不本意な形で去ることになったにも関わらず、尚も未練がましく盛岡を愛し続け、年に2、3度は足を運びながら歳月を重ねて今に至ります。

さんざん迷惑をかけた会社のある街を好きと言って憚らず、何度も足を運んでいるのは「異常」かもしれません。人間同士の恋愛であれば、こんな振る舞いは厳に慎みます。でも、相手は常に不特定多数の人々を受け入れている「都市」です。県境にバリケードでも作られない限り、私はこれからも北へと向かってしまうのでしょう。

2025年10月某日、この日も私は「本業の取材」という錦の御旗を掲げながら、盛岡駅に降り立ったのでした。

「二度泣き橋」をあえて渡らず

素朴ながら風格あふれる盛岡駅(別日に撮影)

盛岡駅に到着したのは11時頃。インタビューの約束は16時なので、5時間ほどの余裕があります。もちろん、あえて早めの新幹線に乗りました。いくら出張とは言え、ただ仕事だけして帰るだなんて盛岡に失礼じゃないですか。

中心市街地は、駅から北上川に架かる「開運橋」を渡った先にあります。縁起の良さそうな名前の橋ですね。

開運橋(別日に撮影)

開運橋は別名「二度泣き橋」と呼ばれています。その由来は、都会から転勤してきた時は「とんでもない田舎に来てしまった」と涙しながら街へと渡った人も、この地の人々の温かさに少しずつ心を開き、任期を終えて盛岡を去る頃には「都会に戻りたくない」と名残惜しさで涙しながら駅へと渡るからです。なんて盛岡らしいエピソード!

しかし、今回はあえて開運橋を渡らず、さらに北へと向かう路線バスに乗ることにしました。目的地は2025年3月、渋民(しぶたみ)地区にオープンした「道の駅もりおか渋民」。市内で初めての道の駅として話題を集めているとの情報を得たので、実際どんなところか見に行こうと思ったわけです。盛岡駅からはそれなりに遠いので、往復時間が少々もったいなく感じますが、そんなことよりも愛する街の新スポットを見てみたい気持ちが勝りました。

農業地帯を進むローカルバス

国鉄の特急列車みたいな塗装が渋い岩手県北バス

というわけで、盛岡駅前2番乗り場から岩手県北バス沼宮内営業所行きに乗り込みました。行き先の「沼宮内」は「ぬまくない」と読みます。岩手町の地名で、周辺は国内有数のキャベツの産地です。

岩手県を含む北東北には、「〜ナイ」など、ちょっと不思議な語感を持つ地名や苗字が多く存在しますが、それらの中にはアイヌ語に由来するものが少なくないと言われています。沼宮内の由来には、河岸段丘を意味するアイヌ語という説とともに、地域で言い伝えられている「沼宮内伝説」のエピソードに由来する説もあるようです。

バスは盛岡駅前を発車すると、ビル街を抜けて、国道4号線を北へと進みます。車内は沿線の大学に通う学生さんを中心に満席御礼。牧歌的な風景が広がるポイントもあるのですが、混み合った車内でカメラを使うのはさすがに気が引けました。それでも何となく雰囲気をお伝えしたいので、このバスが経由するバス停の一部をご紹介しましょう。盛岡駅前から20分ほど走り、ありふれた郊外の街並みを抜けると現れるのは、農業にまつわるバス停の数々です。

「岩手牧場」「果樹研究所」「森林総合研究所」「岩大農場」「盛岡農業高校前」「家畜保健所」「畜産研究所」「育種場前」……ね?そそりますよね?

望郷の歌人・石川啄木に思いを馳せる

大学の前で学生さんを降ろし、ガラガラになったバスを「啄木記念館前」で降りました。

ここ渋民地区は、日本を代表する歌人、石川啄木(たくぼく・1886年~1912年)のふるさととして知られています。啄木もまた、縁あって盛岡に住むことになった私に少なからず影響を与えた人物です。

読者の皆さんは、啄木の歌を何かご存知ですか?歌集から、いくつかご紹介します。

※全て、以下からの引用です。

一握の砂・悲しき玩具: 石川啄木歌集. 新潮社, 1952.

東海の小島の磯の白砂に

われ泣きぬれて

蟹とたはむるたはむれに母を背負おひて

そのあまり軽きに泣きて

三歩あゆまずはたらけど

はたらけど猶ほわが生活(くらし)楽にならざり

ぢっと手を見る

「啄木の歌」と聞くと、まずこうした人生哀歌を連想する方も多いと思います。実際、盛岡で高等教育を受け、一度は文学を志して上京しながら、生活のために帰郷し、その後も函館や小樽などで新聞記者などの職を転々とした一方、私生活はだらしなく失敗も多かったその生涯は、終始「ままならない」ものでした。

北海道函館市の海岸に佇む啄木の像

ただ、同じ歌集には、ふるさとである渋民や青春の地である盛岡にまつわる望郷の歌も多数収められています。それらに触れると、ままならない日々に苦悩する啄木にとって、ふるさとの存在がいかに心の支えになっていたか、想像に難くありません。こちらも、いくつかご紹介します。

不来方(こずかた)のお城の草に寝ころびて

空に吸はれし

十五の心ふるさとの訛(なまり)なつかし

停車場の人ごみの中に

そを聴きにゆくやはらかに柳あをめる

北上の岸辺目に見ゆ

泣けとごとくに

20代に盛岡の新聞記者として、あらためて啄木の歌に触れた私。「ままならない」日々に苛立ち、自分をめちゃくちゃにしたい衝動と戦いながら、盛岡・岩手の風土に支えられて何とか生きようとしていた自分と何度も重ね合わせました。北海道新幹線の開業一番列車で函館に向かい、啄木の足跡を尋ねたのも良き思い出です。啄木からは「お前なんかと一緒にするな」って怒られそうですが。それでも、啄木の没年齢を越えた時には何とも言えない感慨を覚えたものです。

さて、この日の石川啄木記念館は休館日でした。見学は次の機会に持ち越すとしましょう。記念館の裏手に新設された階段を上って、道の駅へと向かいます。

道の駅もりおか渋民。愛称は「たみっと」

急な階段を上りきると、「道の駅もりおか渋民」の真新しい建物がありました。物産店やレストラン、子どもの遊び場など6つの建物で構成されており、「たみっと」の愛称でも親しまれているようです。

振り返ると、啄木も愛してやまなかった岩手山の雄大な山容が出迎えてくれました。

岩手山は、どこから眺めるかによって異なる山容も見どころです。

一方、正面に目を転じると、道の駅の建物越しに三角形の尖った形が印象的な山も望むことができます。こちらは姫神山。盛岡市内のあちこちから見渡せる独特の山容と、比較的気軽に登れることなどから、岩手山とともに市民に深く親しまれている山です。

新聞社に入って2ヶ月の頃、取材で山頂まで登りました。

ここでもう一つ、啄木の代表的な歌を紹介します。盛岡を訪れるたびに心のなかで唱える歌です。

ふるさとの山に向ひて

言ふことなし

ふるさとの山はありがたきかな

しんみりしてしまった

この後、道の駅で、盛岡名物「じゃじゃ麺」を食べました。いわばノルマ。

当初はじゃじゃ麺の味わい方などを事細かに紹介したかったのですが、啄木のエピソードを書いていたら急にしんみりしてしまい、それどころでは無くなってしまったのが正直なところです。

「ジャージャー麺」とは別物です。

じゃじゃ麺の詳細なくだりは別稿に委ねましょう。道の駅の探索もそこそこに、行きに乗ったバスよりももっとローカルな路線に乗り込んで、中心市街地へと向かいます。

岩手の農村大満喫コースでした。

喫茶店文化に酔いしれよ

道の駅への往復に結構な時間を費やし、バスが終点「盛岡バスセンター」に着いた頃には、街を散策できる時間はさほど残されていませんでした。

それでも、どうしても味わっておきたい盛岡の楽しみ方こそ「喫茶店めぐり」です。街を歩くと、個人経営の喫茶店をあちこちで見つけることができます。

盛岡を代表する老舗の一つ「ティーハウス リーベ」(左)

こんな器で紅茶を飲める(2019年撮影)

大好きなのに今回は臨時休業だった「いなだ珈琲舎」

いなだ珈琲舎の優雅な朝食(2022年撮影)

街の人々は必ずと言っていいほど行きつけの喫茶店を持ち、時に「地元の喫茶店が強すぎてス◯バが撤退した」などと滅茶苦茶なことを誇らしげに語るのです。

「いやいや、人口が少なくて成り立たなかったからでしょ?」とマジレスしようものなら、南部鉄器で殴られます。

さて、今回訪れたお店は大通商店街にある「オンディーヌ」です。岩手を代表する書店「さわや書店」本店の2階という、これまた「そそられる」場所にあります。

大手とは一線を画す選書と郷土色豊かな棚に定評のあるさわや書店

マスターの許可を得て、店内を撮らせていただきました。

漫画本のぎっしりと並ぶ雑多な雰囲気でありながら、妙に格調の高そうな椅子、そして「仏蘭西 珈琲館」の「レトロ」という言葉では片付けかねる味わい深い看板!これですよ、これ。

仙台を含む日本の数多の地方都市で失われゆく、「文化」の香りが色濃く漂うお店です。

名物「あんコーヒー」

注文したのは名物(と私が勝手に思っている)「あんコーヒー」(550円)。

見たまんまで、深煎りのコーヒーに粒あんがついてきます。

粒あんの使い方は客に委ねられており、溶かしてもよし、つまみながら飲んでも良しです。私は軽く溶かしながら粒あん単体の甘みも楽しむハイブリッド派です。窓辺の席に腰掛け、あんコーヒーを味わっていると、新聞記者時代、ネタ探しで疲れきった時などに訪れては、商店街を行き交う人たちをぼんやりと眺めていたことを思い出します。ああ、もうちょっと何とかならなかったのかな、あの頃の自分。

宿題を口実に何度でも北へ

もはや忘れそうになっていましたが、盛岡に来た目的は取材の約束(仕事!)です。「オンディーヌ」を後にし、近くのチェーン店に移動しコソコソ準備をして、インタビュー場所へと急ぎました。本当は訪れたかった、紹介したかった所はまだまだ無数にあるのですが、全然時間が足りません。

こうして、次回への「宿題」が残され、私はそれを口実に、再び盛岡へと向かうのでしょう。もはや業(ごう)です。出禁にならないことを祈りつつ、これから少しでも恩返しができるように考えていきたいとも思っています。

秋も冬も、もちろん春も、盛岡はいつでも最高です。

大好きな街を歩いた大切な記憶。大人のほろ苦小旅行

無茶ぶりクエスト箸休めの巻、今回は本業の出張にかこつけて盛岡で羽を伸ばしてきてもらいました。子供の頃からの憧れの地で職を得て、ままならず帰郷し、けれど今もまた仕事で訪れて、当時の日々をどこかほろ苦く思い返す……様々な経験を重ねてきた今のかいさんにしかできない旅行なのだなあ、とこちらも大変しみじみさせられます。

観光スポットを調べるだけでは知ることのできない盛岡の姿が垣間見えた今回の無茶ぶり(してない)クエストですが、個人的にいちばん気になるのは「あんコーヒー」。何かしらの和菓子ではなく粒あんだけがお茶請け的についてくるなんて!お高めのカフェやホテルのラウンジではコーヒーにチョコレートが添えられていることもしばしばありますが、まさか粒あんを出してくれる喫茶店があるとは。日本って本当に広いですね。しかも1杯550円て、安すぎる。次盛岡に行くときにはぜひとも訪ねてみたいお店です。

仙台から盛岡へは、新幹線を使えば最短で30分と少しでついてしまいます。下手したら仙台市内での通勤・通学にかかる時間よりも短いかも。

ニューヨーク・タイムズのせいで世界にばれつつあるとのことですが、仙台市民の我々には片道30分ちょいで気軽に行けるというドデカアドバンテージがあります。今年の行楽シーズンは週末盛岡小旅行、いかがでしょうか?

本格的に冬が来ると相当寒いはずなので今のうちに、ぜひ!

ウラロジ仙台では、作品を発表したいクリエイターの方を募集しています!

ウラロジ仙台では、地元・仙台を中心に活動しているクリエイターの方々を応援しています。

「作品をweb上で発表する機会を作ることで、創作活動やコンペへの応募に向けてモチベーションがほしい」「もっと多くの人に見てもらいたいから一緒に発信方法を考えてほしい」……そう考えている方は、ぜひウラロジ仙台編集部(代表メール:info@studio-soda.com)まで、作品(もしくは作品に関係する企画・アイディアなど)を添えてご連絡ください。

エッセイ・小説・漫画、その他ジャンルは問いません。

ウラロジ仙台編集部と一緒に、魅力的な作品をつくってばんばん世の中へ出していきましょう!

著者紹介

佐々木かい(ささき・かい)

フリーの聞き手・書き手。1990(平成2)年、仙台市生まれ。地方新聞社の記者、社会福祉法人の広報職などを経て現職。主に地元企業の人材採用や情報発信のお手伝いなどに面白さを感じています。【急募】仕事と同じくらい楽しいこと【服装自由】

執筆:佐々木かい

編集:S